CUANDO ALGUIEN MÁS QUIERE SABER

SOBRE EL CAMARÓN DE LEY

A Moisés, Rafael y Rigal,

amigos holguineros

Intentar conocer es la clave. Muy

acomodados al tema de los peces, porque es del blog la sustancia esencial, no

faltaba sino que algún interesado hiciera alguna pregunta excedida de la pauta

ya trazada –recordemos que estamos tan cerca de la década-, para que la

inquietud hiciera mover teclado en el ordenador y el teléfono. El señor René

Rigal, acabado de obtener un tercer premio en el Concurso de Texto Informativo

y Literario Cubanos de Pesca, ha llamado desde su Holguín para algunas

consultas. Hablábamos de un pez que en la montañosa Baracoa (la del oriente, la

Primada Ciudad) llaman “guatabuco”, con ese sabor vernáculo que suelen tener algunos

nombres comunes y esa como anécdota localista que se va distanciando de la voz

pública y se queda solo la rara apelación, guatabuco, que es como cuando le

escuchamos decir a este otro lado de la Isla que hay un pez llamado longorongo,

que resulta ser un crappie introducido, según

fuente entendida, pero más nuevos llaman así a una tilapia, o se lo acortan:

“Vean este longo...”, coleteando al extremo del cordel de la vara criolla.

Intentar conocer es la clave. Muy

acomodados al tema de los peces, porque es del blog la sustancia esencial, no

faltaba sino que algún interesado hiciera alguna pregunta excedida de la pauta

ya trazada –recordemos que estamos tan cerca de la década-, para que la

inquietud hiciera mover teclado en el ordenador y el teléfono. El señor René

Rigal, acabado de obtener un tercer premio en el Concurso de Texto Informativo

y Literario Cubanos de Pesca, ha llamado desde su Holguín para algunas

consultas. Hablábamos de un pez que en la montañosa Baracoa (la del oriente, la

Primada Ciudad) llaman “guatabuco”, con ese sabor vernáculo que suelen tener algunos

nombres comunes y esa como anécdota localista que se va distanciando de la voz

pública y se queda solo la rara apelación, guatabuco, que es como cuando le

escuchamos decir a este otro lado de la Isla que hay un pez llamado longorongo,

que resulta ser un crappie introducido, según

fuente entendida, pero más nuevos llaman así a una tilapia, o se lo acortan:

“Vean este longo...”, coleteando al extremo del cordel de la vara criolla.

Pues guatabuco resultó no ser parecido

a un curbino, como hubo creencia, ni siquiera de lejos emparentado, pues

conversando con Rigal resulta que es pez de montaña antes abundante, plateado y

metido en una talla como para buscarlo y almorzar con (de) él, pues tres o

cuatro libras de pescado en una ración es ya para enrojecer carbones y citar

mojo de naranja agria en jícara, o al menos en jarro de lata. Un poco más de

hablar, ajustando las frases en precaución del saldo de la tarjeta telefónica

del amigo que ha llamado, y sin abrir los libros se convierte en sabido que lo

así llamado por cultura local –que es hermoso ejercicio de lenguaje cuando se

le sabe conservar, contrastado con la norma esencial del habla-. La conclusión

es que el diálogo ha versado acerca del joturo, Joturus pichardi, en escueto

latín de terminología científica. Una duda final, obsta de hacerse escabroso

desvío de la certeza, porque al cuestionar lo que joturo podría ser, otra vez,

para el lenguaje de los pescadores del lugar -¿ahora holguineros?-,

atribuyéndole cierta característica que solo una especie de guabina tiene,

queda aclarado.

― ¿Y qué es jiguagua, Ismael?

― Un pez, claramente. Uno de los

jureles.

― Pero no es jurel, tiene una

mancha negra en el opérculo.

― Exacto, esa es la jiguagua.

― Es del mar, pero ¿entra a los

ríos?

― Y sí entra. Busque el libro que

usted sabe, ese que habla de peces y las cuestiones técnicas para pescarlos, y

en la página 310 verá una que fue tomada a mosca bien adentro del río

Cuyagüateje.

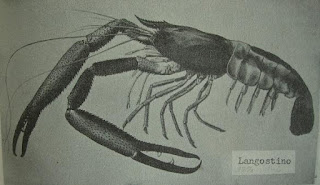

Nos quedaba hablar del camarón de

ley. Creíamos haber tratado antes acerca de este crustáceo o alguno parecido

así llamado, pero está visto que 2017 comenzaba con las dudas en torno a los

nombres comunes de los animales de agua dulce. En una nota titulada “El límitede lo legal del camarón de ley”,

escrita a comienzos del 2013, estábamos tratando en realidad acerca de una

langosta de agua dulce, lo cual nos lo aclaró minutos más tarde el especialista

Enrique Jiménez, del Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP), en otra

productiva llamada telefónica. O sea, que el camarón, local o supuestamente

siéndolo, no tiene directamente relación con la especie de cultivo traída de

Australia. Luego, con cierto tono de preocupación en la voz, el editor del blog

es preguntado por el investigador:

― ¿Cómo es ese camarón? ¿Cuál es

su color? Porque hace unos años se trajo el camarón tigre para su reproducción

acuícola por la zona de Casilda y al parecer se escapó de las áreas de cría y

se dispersó por la plataforma...

― No. Es un camarón estrictamente

fluvial, que tiene una longitud de cuarenta centímetros, y si se hierve con una

pisca de sal y se le deja caer unas gotas de limón ofrece un aroma y un sabor

inolvidable.

― Ah! aparte de la sugerente descripción

culinaria, ese puede ser el Macrobrachium

rosenbergui, que es una especie introducida.

Uno se va a atrever a

mencionarlo:

― ¿No podría tratarse del Macrobrachium jamaicense? Así lo dicen

Mario Sánchez Roig y Federico Gómez de la Maza en la página 165 de La pesca en Cuba, de 1952, donde le

llaman camarón de ley.

Recordando las vacaciones

infantiles con cañabrava aparejada por las orillas de un río a las afueras del

poblado de Campo Florido, uno se queda pensando que ciertamente puede ser,

aunque también se parece mucho a que el nombre científico pudo haberse

cambiado, como (nos) sucedió con la biajaca criolla, que acabamos por

aprendernos de memoria su identidad, Cichlasoma

tetracanthus, para ser corregidos, luego de cierta publicación, que

modernamente se le llama –le llaman los biólogos- Nandopsis tetracanthus. Tan pobres andamos todavía de saber, que

del teléfono corremos a la laptop y preguntamos a la máquina, que dice tener

referencia de un artículo titulado “Los langostinos o camarones de ley”, publicado por la

revista Mar y Pesca, no la de ahora,

sino la de 1957. No tiene el material mismo en archivo, sería el colmo (o no),

pero ya íbamos para la Biblioteca Nacional José Martí.

“Tenemos

en las aguas dulces de Cuba un grupo de crustáceos de alto mérito”, escribe ahí

un autor que no firma, poniendo el énfasis en las cualidades culinarias de los

camarones acerca de que tratará, y no hay que desmentir la referencia a “la

textura delicada y muy agradable sabor” de la fragante masa silvestre extraída del

animal que se protege bajo piedras y en espumantes arroyos. No eran abundantes

los también llamados langostinos, ahora lo son menos, entre otras razones

debido a que sus sitios de cría, como ríos y lagunas, poca duda cabe que han

recibido el impacto de medio siglo de impulsos al desarrollo. En la fecha del

artículo “Los langostinos o camarones de ley”, junio del año ya dicho, se hallaba en vigencia la

veda de las especies referidas, y anota que la pesca se realizaba artesanalmente

–a jamo y jabuco- y el saldo de la captura llegaba al mercado de La Habana

procedente de los ríos de Matanzas y Cumanayagua. Son datos de bastante

interés, dado que el autor tiene nociones desde la adolescencia de que los

camarones de diversos tipos eran capturados recreativamente por los que querían

disfrutar de su carne y jamás se les vio vender o pagar a alguien por ellos.

Estos crustáceos pertenecen al género Macrobrachium ―que significa “brazos

largos”, por las pinzas que posee―, familia Palaemonidae,

una de cuyas especies serían los camaroncitos del limo o “de cristal”,

denominados así por su cuerpo transparente, habitantes de aguas dulces y

semi-salobres. “En nuestra Isla hay cuatro especies de camarones de ley, que

son Macrobrachium jamaicense, Hebrst;

M. olfersii, Weighman; M. mexicanum, Saussure, y M. acanthurus, Weighman. Nuestros

camarones pequeños de ríos y lagunas son: Cambarus

consobrinus, Sausssure; C. cubensis,

Erichson; C. rivalis, Faxon; Paleomonetes cubensis, Erichson, y

algunas otras especies, más escasas o raras”. Se ha leído en la revista.

La mayor de todas las especies, en el país y en

América, es M. jamaicense del que se

aseguraba podían medir hasta dos pies (más de 60 cm) algunos ejemplares. Su

color general es chocolate carmelitoso, con moteados crema en los costados, y

sombreado verdoso. Las pinzas o “bocas” son verdosas con tubérculos negros y

marcas verdosas en las junturas. La especie se encuentra en los Estados Unidos

y se extiende meridionalmente hasta el Brasil, dice el artículo consultado. Al

mencionado le sigue en tamaño M.

acanthurus, que llega a 12 o 14 pulgadas en longitud. El macho de M. ofersii posee una pinza grande y

abultada y otra pequeña, plana y lisa. Los langostinos o camarones de ley soportan

poco las aguas turbias; son omnívoros y puede criarse bien de modo artificial

lo cual debería ser un buen aviso para aquellos de nuestros aficionados que

tienen pasión de emprendedores y algún terreno disponible en sus viviendas.

Cierto es que en las aguas interiores del país se ha soltado la competencia

ambiental de camarones introducidos, pero quien escuche esta recomendación sin

dudas hará una respetable contribución al rescate de estas especies, para el

consumo y su reintroducción a la naturaleza. Otro aspecto nada despreciable, es

el valor como carnada de las especies menores de camarones, cuya cría para este

fin evitaría que tanto desaprensivo continúe rociando contaminantes como la

cipermetrina en las orillas de los embalses para conseguirlos.

Más tarde viene al caso que no es para nada el

colmo que un artículo de un par de páginas y algunas líneas estuviera en la

memoria de la laptop (ahora está), si cuando bien buscado aparecería otro

material aún más extenso: la “Guía elemental de las aguas dulces de Cuba”, de

Pastor Alayo y Dalmau, publicada en la revista Torreia (La Habana,

Nueva Serie, No. 37, 15 de agosto de 1974), que suman 73 páginas fotocopiadas. Una idea

muy sugerente para todo el que desanda márgenes acuáticos es que “hay una

estrecha relación entre todos los seres que viven” en ríos y lagunas y “las

substancias no vivientes”, vínculo que sustenta la noción de ecología. El texto

que pasa en la pantalla informará sobre plancton, algas, plantas superiores

como el macío, la gran familia de los insectos, los moluscos, los anfibios, los

reptiles, aves, mamíferos; naturalmente, los peces... y crustáceos. La mirada

integral, aunque sea un concentrado inventario: tendrá que ser hojeado, más

veces.

En lo que respecta a los crustáceos en esta Guía de Alayo, vamos a transcribir todo

lo que dice, de modo que sirva de orientación tanto a curiosos aficionados como

a los de la misma categoría que se inquieten por la suerte del animalito y se

suelten en sus aguas vecinas a rescatar algunos. Sin poder evitar que los pocos

cautivos que logren lleguen a una olla, se ha de alentar a que alguno que

pueda, de entre los vadeantes se esmeren en conservar algunos ejemplares en

aguas óptimas para observar su supervivencia y, con suerte, reproducción.

CUBANOS DE PESCA recibirá algún día un

escrito que documente el seguimiento de este consejo y la foto de la primera

generación de camarones de ley salvados en su estadio vital más temprano. Será día

de fiesta. En fín, dice Pastor Alayo en las páginas 22 y 23 del material citado:

“Al Orden DECAPODA pertenecen las especies más

notables por su tamaño e importancia para el hombre, por servir muchas de ellas

de alimento a éste; tradicionalmente se ha dividido este orden en tres

secciones: Macruros, que comprende a

los camarones y langostas, Anomuros,

que incluye a los macaos, porcelanas, etc., y Braquiuros, que reúne a los cangrejos propiamente dichos.

“Todas las especies

de este Orden tienen hábitos alimenticios parecidos, y muestran gran

predilección por los desperdicios y materias animales o vegetales ya muertas,

estén o no descompuestas. Son animales nocturnos, siendo difícil encontrarlos

de día, a menos que se les busque con cuidado. La mayoría de las especies son

marinas, siendo un porcentaje muy bajo el que habita las aguas dulces.

“Entre los camarones

que se pueden encontrar en las aguas dulces de Cuba pueden citarse: Xiphocaris elongata, de rostro muy

alargado y unos 80 mm de longitud; Atya

innocous y Atya scabra, muy

abundantes en la parte oriental de la Isla, y llamadas localmente viejitas; dos

especies del género Potimirim, y en

fin Micratya poeyi. Todas estas

especies pertenecen a la familia Atyidae,

cuyos representantes carecen de tenazas grandes o “muelas”. Jonga serrei pertenece también a esta

familia.

“El camarón de

río más grande de Cuba es el Macrobrachium

carcinum, que puede llegar a tener un pie de longitud, sin incluir las

tenazas, que son ambas iguales, muy largas y robustas; el Macrobrachium faustinum se distingue del anterior por su tamaño

menor, y por tener una tenaza mucho mayor que la otra, teniendo teniendo la

tenaza mayor un gran mechón de pelos en el dorso de la mano; otra especie

interesante es el Paleomon pandaliformis,

conocido también como Palaemonetes

cubensis, que carece de tenazas grandes. Todas estas especies pertenecen a

la familia Palaemonidae.

“Procambarus cubensis abunda mucho en la

porción occidental de la Isla, faltando en el extremo oriental, y Procambarus atkinsoni vive en Isla de

Pinos únicamente; ambas especies pertenecen a la familia Astacidae. Son conocidas con el nombre vulgar de “batatas”.

No es la acumulación de nombres

científicos un deseo del blog de lucir suceso de cultura. Cada designación

avalada por biólogos, instituciones y publicaciones constituye una evidencia de

reconocimiento a la particularidad de cada especie y quienes frecuentamos el

medio natural, por muy aficionados y deportivos que seamos, solo nos

convertiremos en ambientalistas experimentados, preparados para el disfrute y

la protección de los recursos que tanta satisfacción nos brindan, cuando

prestemos alguna atención a las nociones que la ciencia nos acerca. Observar,

saber, mostrar a otros. Y anotemos que los saberes que como caminantes de

terreno jíbaro nos apropiamos pueden dar una óptica novedosa a los calificados

científicos, que no siempre tienen todas las oportunidades que debieran para

contrastar su sólido entendimiento con la escondida y variable naturaleza.

Ayudándoles nos ayudamos.

No es la acumulación de nombres

científicos un deseo del blog de lucir suceso de cultura. Cada designación

avalada por biólogos, instituciones y publicaciones constituye una evidencia de

reconocimiento a la particularidad de cada especie y quienes frecuentamos el

medio natural, por muy aficionados y deportivos que seamos, solo nos

convertiremos en ambientalistas experimentados, preparados para el disfrute y

la protección de los recursos que tanta satisfacción nos brindan, cuando

prestemos alguna atención a las nociones que la ciencia nos acerca. Observar,

saber, mostrar a otros. Y anotemos que los saberes que como caminantes de

terreno jíbaro nos apropiamos pueden dar una óptica novedosa a los calificados

científicos, que no siempre tienen todas las oportunidades que debieran para

contrastar su sólido entendimiento con la escondida y variable naturaleza.

Ayudándoles nos ayudamos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario